*´ω`)ノ こんばんは!コロです。

先日からサーバの仮想化に挑戦してますが、

とりあえず動くようになったので、備忘録としてまとめておきます。

本日のテーマは「Hyper-Vの導入」ですよ!

環境は以下の通り。

ホスト

・OS:Windows Server 2008 R2

・CPU:Intel Core 2 Duo T7200 2.0GHz (Intel VT対応)

・メモリ:3GB (4GB中3GBしか認識しない…( ´△`))

・HDD:1.5TB × 2

ゲスト

・OS:Scientific Linux 6.3 (64bit)

・割り当てメモリ:1GB

・割り当てHDD:64GB

そもそも、何でこんな話になったかと言えば、

「うちにあるTVキャプチャボードのLinux用ドライバがないから」でございます。

だから、今稼働中のサーバ環境をそのまま移行したんでは意味がない。

かと言って、じゃあサーバの機能を全部Windowsに置き換えたら…

それはまた構築に時間がかかる。

勉強にはなるけど、それをいきなり実稼働って、怖いもん(;´ 3`)=3

じゃあ、仕方ない。

ホストはWindowsで、サーバを仮想化しよう!ってなったわけです。

さて、前置きが長くなったけど、本題に移りましょう。

※ここで紹介しているスクリーンショットは実機のものではなく、

仮想マシンで動かしたもので撮影してるんで、あらかじめご了承いただきたい。

…備忘録のためとはいえ、この仮想環境作りに時間かけすぎた感も(´・ω・`)

さて、Hyper-VはWindowsサーバに搭載されているハイパーバイザー型の仮想化システム。

Hyper-Vについてはwikipediaとかこの辺でもどうぞ。

ハイパーバイザー型の説明はwikipediaとかこの辺でも読んどいておくんなまし!

内容はほとんど読んでないんで、参考になるかは分からんけども…。

で、この機能、Windows Server 2008 R2をインストールしただけでは使えないので、

Hyper-Vを使えるようにするところからスタート。

もちろん、動作するためのハードウェアがそろっていること前提でお話を進めるよ!!

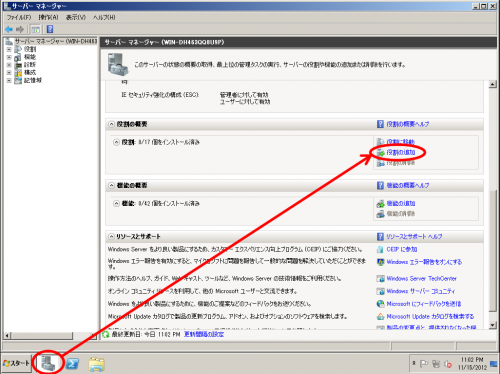

1. サーバー マネージャーから役割の追加を選ぶ

サーバー マネージャーはスタートボタンの隣にあるよ!

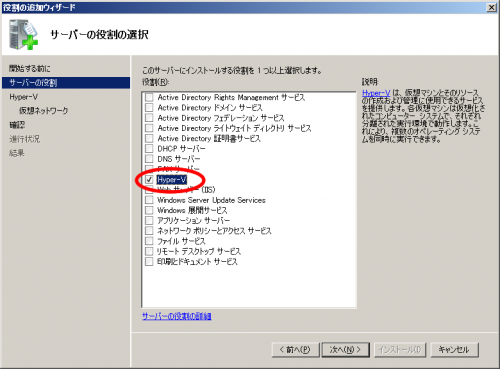

2. 開始する前に 画面は[次へ]で進み、

サーバーの役割の選択 画面では”Hyper-V”にチェックを付け、[次へ]

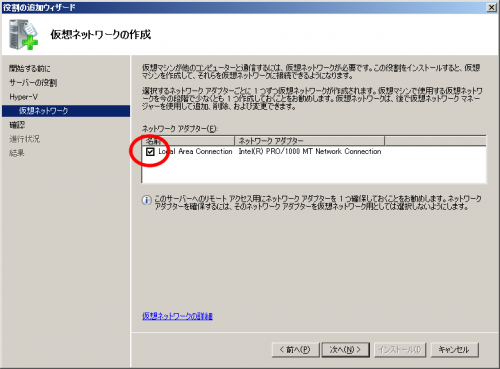

3. Hyper-V 画面は[次へ]で進み、仮想ネットワークの作成 画面では

仮想マシンで使うネットワークアダプタにチェックを付け、[次へ]

Microsoftは仮想マシン用にアダプタを別に用意することを推奨してるけど、

とりあえず1つでも何とかなる。

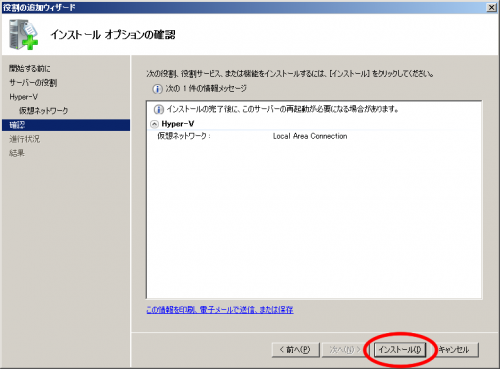

4. インストール オプションの確認 画面で内容を確認し、[インストール]

Hyper-Vのインストール作業が進む。

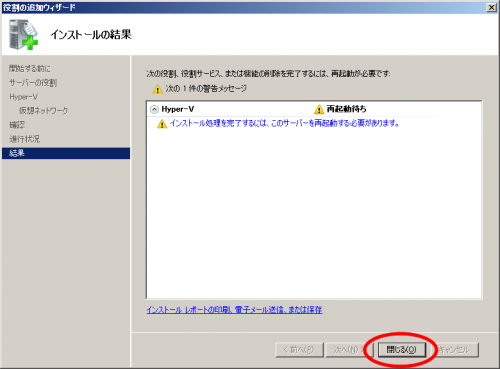

5. インストールの結果 画面で[閉じる]をクリックし、再起動

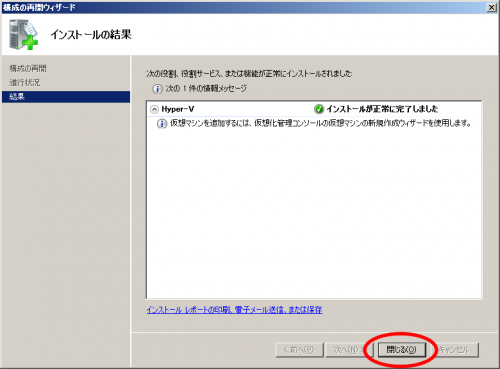

6. 再起動後、インストール作業が進む。

「インストールが正常に完了しました」と表示されたら[閉じる]

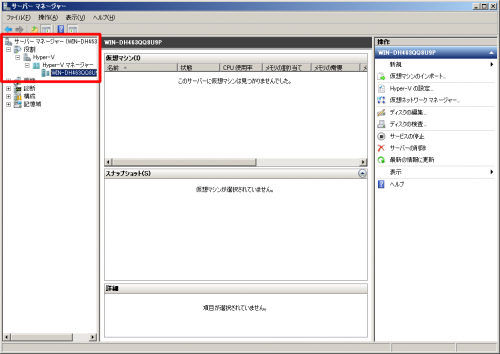

サーバー マネージャーの役割にHyper-Vが追加されていればOK!!

と、こんな感じにただウィザードに従っていけば導入できちゃう。

便利な世の中だね!!

次回は仮想マシンの作成に移りたいと思います。